Argomenti

Ultimi Argomenti inseriti

- Approcci riabilitativi nel bambino con Charcot-Marie-Tooth (83) Isabella SINDONI (Approcci riabilitativi nel bambino con Charcot-Marie-Tooth) 21/07/2024

- Sviluppare le Abilità Comunicative nei Bambini: Il Ruolo del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (53) Alfredo Cavaliere Converti (Sviluppo NeuroPsicomotorio) 10/07/2024

- La sensorialità come canale di relazione con il mondo: proposta di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman (500) Anna SPADETTO (La sensorialità come canale di relazione con il mondo: proposta di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman) 30/04/2024

- Il supporto del sistema di Eye Tracking nella Terapia Neuro e Psicomotoria in bambini con disabilità complessa (393) Ilaria REFOLO (Il supporto del sistema di Eye Tracking nella Terapia Neuro e Psicomotoria in bambini con disabilità complessa) 30/04/2024

- Impiego della Robotica nella gestione dei Disturbi Motori dell’Autismo (561) Alessandro LOCANDRO (Impiego della Robotica nella gestione dei Disturbi Motori dell’Autismo) 26/04/2024

- CAALM: Proposta di un test per la valutazione della comprensione lessicale e morfosintattica in CAA (669) Ludovica CERQUA (CAALM: Proposta di un test per la valutazione della comprensione lessicale e morfosintattica in CAA) 25/04/2024

- La CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO dopo intervento chirurgico: case report in ARTROGRIPOSI (278) Claudia MAIOLINO (La CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO dopo intervento chirurgico: case report in ARTROGRIPOSI) 21/04/2024

- Ruolo del gruppo sul profilo comportamentale in Età Evolutiva: l’esperienza dello SCOUTISMO (522) Stefanil PARISI (Ruolo del gruppo sul profilo comportamentale in Età Evolutiva: l’esperienza dello SCOUTISMO) 05/04/2024

- Traiettorie neuroevolutive nei NATI PRETERMINE: presentazione di un caso clinico (695) Emilia BRUCCONE (Traiettorie neuroevolutive nei NATI PRETERMINE: presentazione di un caso clinico) 25/03/2024

- Assessment motorio nei bambini con disturbi dello spettro dell’autismo: una revisione sistematica della letteratura (870) Chiara Rita RACITI (Assessment motorio nei bambini con disturbi dello spettro dell’autismo: una revisione sistematica della letteratura) 22/03/2024

Argomenti più letti

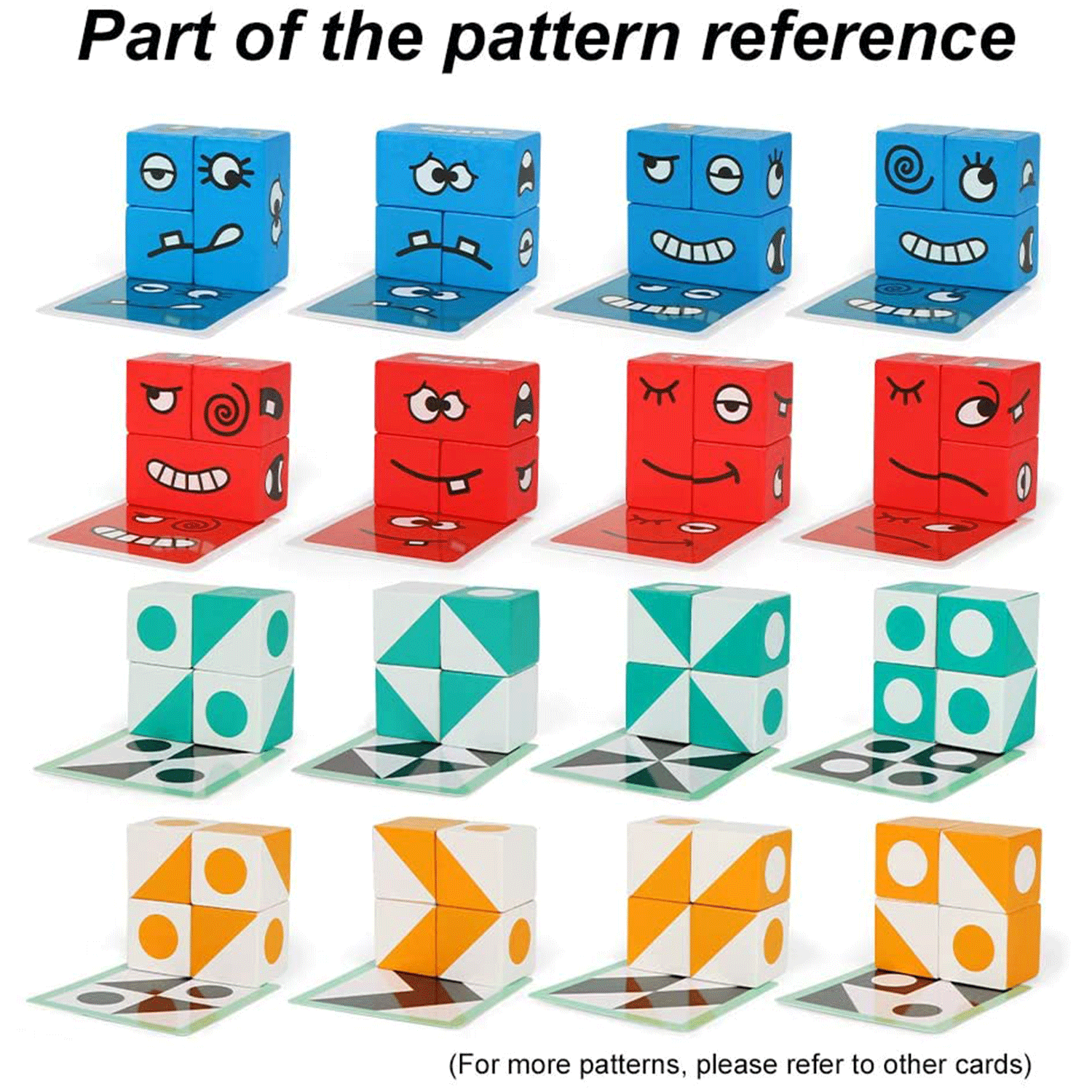

- Bambini affetti da Disturbi dello Spettro Autistico - Strumenti e giochi (314512) Antonella Palazzo (Intervento nei Disturbi dello Spettro Autistico) 23/10/2011

- Psicomotricità esercizi pratici (217799) Alfredo Cavaliere Converti (Che cos'è e cosa si propone) 01/08/2012

- FUNZIONI NON VERBALI - Le funzioni visuo-percettive, Le funzioni visuo-spaziali (166652) Ylenia Capuzzo (Memoria visuo-spaziale in bambini con PCI) 20/03/2011

- LATERALITA’ E LATERALIZZAZIONE - Evoluzione dello schema corporeo (153779) Luciano Montefusco (Immagine di sè e Schema Corporeo) 17/12/2009

- Test per la Valutazione Motoria (141400) CHIARA MONDINI (Dalla valutazione del Profilo Motorio all’Intervento Neuropsicomotorio) 18/12/2016

- Disabilità intellettiva - ASPETTI GENERALI (126995) Ariela Alexovits (Valutazione e trattamento del bambino con disabilità intellettiva) 18/02/2015

- Lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni nella letteratura scientifica in relazione a diversi autori (126530) Laura Pizzi (Il TNPEE nell’attività Educativo - Preventiva) 18/11/2014

- Scale di valutazione dell’intelligenza e del livello di sviluppo (121712) Maria Ferrara (La valutazione dei bambini con disabilità intellettiva) 25/04/2014

- I Nervi Cranici (115376) Alessandra Murru (Progetto Riabilitativo nella Sindrome di Moebius) 13/12/2015

- Le Funzioni Esecutive in Età Evolutiva (112846) Elisabetta Troilo (Terapia Interattiva in Età Evolutiva - Funzioni Esecutive) 19/02/2017

Tesi di Laurea in Terapia della NEURO e PSICOMOTRICITÀ dell'Età Evolutiva (TNPEE)

Ultimi Argomenti inseriti

- Approcci riabilitativi nel bambino con Charcot-Marie-Tooth (83) Isabella SINDONI (Approcci riabilitativi nel bambino con Charcot-Marie-Tooth) 21/07/2024

- Sviluppare le Abilità Comunicative nei Bambini: Il Ruolo del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (53) Alfredo Cavaliere Converti (Sviluppo NeuroPsicomotorio) 10/07/2024

- La sensorialità come canale di relazione con il mondo: proposta di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman (500) Anna SPADETTO (La sensorialità come canale di relazione con il mondo: proposta di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman) 30/04/2024

- Il supporto del sistema di Eye Tracking nella Terapia Neuro e Psicomotoria in bambini con disabilità complessa (393) Ilaria REFOLO (Il supporto del sistema di Eye Tracking nella Terapia Neuro e Psicomotoria in bambini con disabilità complessa) 30/04/2024

- Impiego della Robotica nella gestione dei Disturbi Motori dell’Autismo (561) Alessandro LOCANDRO (Impiego della Robotica nella gestione dei Disturbi Motori dell’Autismo) 26/04/2024

- CAALM: Proposta di un test per la valutazione della comprensione lessicale e morfosintattica in CAA (669) Ludovica CERQUA (CAALM: Proposta di un test per la valutazione della comprensione lessicale e morfosintattica in CAA) 25/04/2024

- La CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO dopo intervento chirurgico: case report in ARTROGRIPOSI (278) Claudia MAIOLINO (La CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO dopo intervento chirurgico: case report in ARTROGRIPOSI) 21/04/2024

- Ruolo del gruppo sul profilo comportamentale in Età Evolutiva: l’esperienza dello SCOUTISMO (522) Stefanil PARISI (Ruolo del gruppo sul profilo comportamentale in Età Evolutiva: l’esperienza dello SCOUTISMO) 05/04/2024

- Traiettorie neuroevolutive nei NATI PRETERMINE: presentazione di un caso clinico (695) Emilia BRUCCONE (Traiettorie neuroevolutive nei NATI PRETERMINE: presentazione di un caso clinico) 25/03/2024

- Assessment motorio nei bambini con disturbi dello spettro dell’autismo: una revisione sistematica della letteratura (870) Chiara Rita RACITI (Assessment motorio nei bambini con disturbi dello spettro dell’autismo: una revisione sistematica della letteratura) 22/03/2024

Argomenti più letti

- Bambini affetti da Disturbi dello Spettro Autistico - Strumenti e giochi (314512) Antonella Palazzo (Intervento nei Disturbi dello Spettro Autistico) 23/10/2011

- Psicomotricità esercizi pratici (217799) Alfredo Cavaliere Converti (Che cos'è e cosa si propone) 01/08/2012

- FUNZIONI NON VERBALI - Le funzioni visuo-percettive, Le funzioni visuo-spaziali (166652) Ylenia Capuzzo (Memoria visuo-spaziale in bambini con PCI) 20/03/2011

- LATERALITA’ E LATERALIZZAZIONE - Evoluzione dello schema corporeo (153779) Luciano Montefusco (Immagine di sè e Schema Corporeo) 17/12/2009

- Test per la Valutazione Motoria (141400) CHIARA MONDINI (Dalla valutazione del Profilo Motorio all’Intervento Neuropsicomotorio) 18/12/2016

- Disabilità intellettiva - ASPETTI GENERALI (126995) Ariela Alexovits (Valutazione e trattamento del bambino con disabilità intellettiva) 18/02/2015

- Lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni nella letteratura scientifica in relazione a diversi autori (126530) Laura Pizzi (Il TNPEE nell’attività Educativo - Preventiva) 18/11/2014

- Scale di valutazione dell’intelligenza e del livello di sviluppo (121712) Maria Ferrara (La valutazione dei bambini con disabilità intellettiva) 25/04/2014

- I Nervi Cranici (115376) Alessandra Murru (Progetto Riabilitativo nella Sindrome di Moebius) 13/12/2015

- Le Funzioni Esecutive in Età Evolutiva (112846) Elisabetta Troilo (Terapia Interattiva in Età Evolutiva - Funzioni Esecutive) 19/02/2017

Sviluppo NeuroPsicomotorio

Fasce di sviluppo dalla nascita ai 18 anni

Periodo prenatale (dalla concezione alla nascita):

- In questo periodo si formano tutti gli organi e i sistemi del corpo del bambino.

- Il bambino inizia a sviluppare i sensi e a interagire con l'ambiente che lo circonda.

Periodo neonatale (dalla nascita ai 28 giorni):

- In questo periodo il neonato acquisisce le funzioni vitali e inizia a sviluppare le proprie capacità sensoriali e motorie.

Prima infanzia (dai 28 giorni ai 2 anni):

- In questa fase il bambino acquisisce la capacità di camminare, di parlare, e di sviluppare un'autonomia crescente.

- Inizia a sviluppare le proprie relazioni sociali e a comprendere il mondo che lo circonda.

Seconda infanzia (dai 2 ai 6 anni):

- In questa fase il bambino continua a crescere e svilupparsi sia fisicamente che mentalmente.

- Acquisisce la capacità di pensare in modo astratto e di risolvere problemi.

- Inizia a sviluppare un'identità personale e a formarsi un senso di sé.

Fanciullezza (dai 6 ai 10 anni):

- In questa fase il bambino inizia a sviluppare le proprie abilità cognitive e sociali.

- Inizia a interessarsi all'apprendimento e alla scoperta del mondo.

- Inizia a sviluppare un senso di appartenenza al gruppo dei pari.

Preadolescenza (dai 10 ai 12 anni):

- In questa fase il bambino inizia a sperimentare i cambiamenti fisici e psicologici dell'adolescenza.

- Inizia a sviluppare un'identità personale e a formarsi un senso di sé.

- Inizia a interessarsi al mondo degli adulti e a sperimentare nuove relazioni sociali.

Adolescenza precoce (dai 12 ai 14 anni):

- In questa fase il bambino completa la maturazione fisica e psicologica.

- Inizia a sviluppare un'identità adulta e a prendere le proprie decisioni.

- Inizia a prepararsi per l'ingresso nel mondo adulto.

Adolescenza media (dai 14 ai 16 anni):

- In questa fase il bambino inizia a sviluppare la propria identità adulta e a prendere le proprie decisioni.

- Inizia a sperimentare nuove relazioni sociali e a formarsi un senso di indipendenza.

Adolescenza tardiva (dai 16 ai 18 anni):

- In questa fase il bambino completa la propria maturazione fisica e psicologica.

- Inizia a prepararsi per l'ingresso nel mondo adulto.

Gioventù (dai 18 ai 25 anni):

- In questa fase il giovane adulto inizia a costruire la propria vita adulta.

- Inizia a lavorare, a formarsi una famiglia, e a prendere le proprie decisioni.

Sviluppare le Abilità Comunicative nei Bambini: Il Ruolo del Terapista della Neuro e Psicomotricità …

Introduzione Instaurare l’attenzione condivisa Definizione e Importanza Fasi dello Sviluppo dell’Attenzione Condivisa Tecniche per Instaurare l’Attenzione Condivisa Esempi Pratici di Intervento Sincronia e sensibilità Definizione e Importanza Componenti della Sincronia Elementi della …

Leggi tutto![]()

Le interazioni tra caregiver e bambino modellano letteralmente il cervello del bambino. Il “SERVE AN…

Il “Serve and Return” cos’è e qual è il suo significato? “Serve and Return” è una espressione coniata dai ricercatori dell'Harvard University Center on the Developing Child (Cambridge - Massachusetts - Stati Uniti), per indicare le interazioni tra caregiver e bambino. Rappresenta l’interazione a …

Leggi tutto![]()

IL CONTROLLO DELLA TESTA E IL ROTOLAMENTO: tappe fondamentali non solo per le aree sensoriali e moto…

Il controllo del capo Altre tappe fondamentali delle aree motorie possono sembrare più rilevanti come il gattonare, camminare, correre, saltare, ma il controllo della testa spesso viene sottovalutato pur essendo il promotore delle altre abilità che acquisirà durante la crescita e lo sviluppo. È i…

Leggi tutto