La dimensione emotivo-affettiva

Che cos’è un’emozione?

“Tutti sanno cos’è un’emozione,

finché non gli viene chiesto di darne una definizione”

(Fehr & Russell, 1984)

Le emozioni costituiscono un’importante componente nel percepire se stessi, le persone, l’ambiente e gli oggetti nella quotidianità (Camaioni, 2007 p.203) e sono patrimonio di molti organismi viventi. Esse hanno da sempre affascinato l’uomo per la loro natura complessa, profonda ed essenziale e fin dall’antichità greca sono state al centro di dibattiti filosofici nonché cuore dell’espressione artistica.

Sebbene già nelle teorie classiche, sia pur secondo prospettive diverse, tali fenomeni si configuravano come stati o processi psicologici complessi, i tentativi della riflessione filosofica di definire cosa sia un’emozione risultavano astratti, orientati allo studio metafisico della natura umana (Fehr e Russel, 1984; Leahy et al., 2013). Il tratto distintivo che accomunava la visione delle emozioni era la negatività della loro influenza sull’uomo e sul suo operato, espressione di una concezione che considerava ragione ed emozione come due poli contrapposti, in contrasto e di diverso valore: segno di perfezione la prima, manifestazione di irrazionalità e caos la seconda.

Anche in ambito scientifico, fino al secolo scorso, le barriere erette tra il corpo e la mente dalla dialettica che ha fortemente caratterizzato la storia del pensiero occidentale, hanno prefigurato diverse dicotomie che non hanno lasciato indenni gli indirizzi di ricerca innestatisi sulle diverse tradizioni di pensiero (Legrenzi, 1997). Non sorprendono dunque le difficoltà di integrare i contributi apportati dai diversi indirizzi di indagine che si sono sviluppati e che a seconda delle premesse adottate hanno privilegiato diversi aspetti, riflettendo di volta in volta la diversità dei livelli di analisi implicati, nei metodi, nei significati dei termini e negli oggetti di ricerca, in riferimento all’essenza poliedrica e profondamente intima delle emozioni (Legrenzi, 1997). Lo studio dei processi emotivi si è rivelato, dunque, un’attività interdisciplinare estremamente complessa, che rende ragione di come il dibattito scientifico tuttora in corso su questo tema sia ampio, variegato e su alcuni aspetti contraddittorio.

A segnarne temporalmente il punto di partenza fu Darwin nel 1872, il quale con la sua opera “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”, per primo riportò alla radice biologica delle esperienze emotive, sottolineando il carattere adattivo e innato sia del repertorio di espressione delle emozioni sia del meccanismo di riconoscimento preposto all’attribuzione dei corrispettivi significati (Anolli, 2002). Secondo il suo punto di vista esse si configurano come delle categorie distinte, sottese e regolate da precisi programmi neurali geneticamente predeterminati, che sono strettamente associati alla realizzazione di scopi universali e connessi con l’adattamento e la sopravvivenza filo- ed onto-genetici.

Le emozioni, quindi, come l’intelligenza, si sviluppano ed evolvono partendo da un potenziale innato proprio dell’uomo e si adattano all’ambiente in cui l’uomo vive.

È proprio Darwin inoltre che in qualche modo risolve la dicotomia tra razionalità e irrazionalità delle emozioni, considerando irrazionale non la loro essenza stessa, quanto semmai la valutazione cognitiva della situazione, che talvolta può condurre un individuo a percepire in modo erroneo una data situazione (ad esempio rilevando una minaccia in un contesto oggettivamente privo di pericoli).

Qualche anno dopo lo statunitense W. James, con un articolo intitolato “What is an emotion?” (James, 1884), portò la questione della emozioni sotto la lente della “neonata” psicologia. Egli con una teoria detta “periferica”, riduceva l’esperienza emotiva a un processo percettivo e di presa di consapevolezza dei cambiamenti neurovegetativi determinati da uno stimolo emotigeno: di conseguenza “non tremiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura perché tremiamo” (James, 1884). L’assunto di base profondamente evoluzionistico di tale teoria è l’universalità dell’esperienza fisica percepita, ovvero le modificazioni corporee (arousal) di cui diventiamo consapevoli tramite l’introspezione. Sebbene si basasse su una prospettiva parziale, facendo riferimento ad aspetti unilaterali dell’esperienza emotiva, la teoria periferica ha posto le basi per un approccio neurobiologico alle emozioni, che sulla scia di Darwin ne ha assunto la forte valenza adattiva e biologica (Fantini et al, 2013).

Il modello di James fu smentito dalla cosiddetta “teoria centrale” di Cannon e Bard (1927), la quale, seppur ritenendo che le modificazioni viscerali fossero utili a predisporre l’organismo a reagire all’evento emotigeno, individuava l’origine delle emozioni nel sistema talamico, facendo quindi emergere l’idea che le basi neurobiologiche delle esperienze emotive risiedevano in un circuito neurale, che ben presto venne riconosciuto progressivamente più complesso (Papez, 1937; Kulver e Bucy, 1937). L’idea che il principale substrato biologico delle emozioni fosse l’insieme di strutture nervose sottocorticali distribuite intorno all’ippocampo (successivamente definite come “sistema limbico”) venne introdotta nel 1949 dal neurologo Paul MacLean. Questi nel 1973 elaborò una teoria detta del “cervello trino” secondo cui l’encefalo degli organismi viventi si è evoluto filogeneticamente secondo livelli di maggior complessità a partire da strutture più primitive. Egli ha individuato tre formazioni anatomiche e funzionali o “cervelli” dipendenti l’uno dall’altro e strettamente interconnessi: quello “rettiliano o primitivo” (costituito dal cervelletto e dal bulbo spinale) è la sede degli istinti primari e delle funzioni vitali; quello “dei mammiferi antichi o intermedio” (costituito dal sistema limbico) si configura come centro dei processi emotivi, mentre la neocorteccia rappresenta il cervello “dei mammiferi recenti o superiore” nonché la sede delle funzioni cognitive.

La tradizione comportamentista invece, ha messo in evidenza il ruolo dell’apprendimento nello sviluppo delle emozioni, riducendo queste ultime al comportamento emotivo che si genera e viene appreso sulla base dello stretto rapporto stimolo-risposta. In riferimento alla paura, ad esempio, il bambino apprende ad avere timore del fuoco dopo essersi scottato e vi è inoltre la possibilità di creare risposte condizionate di paura verso stimoli neutri associando questi ultimi a sensazioni spiacevoli (ad es. nelle fobie; Watson, 1930; Legrenzi, 1997).

All’opposto le teorie cognitive delle emozioni hanno messo in evidenza il ruolo dei processi intellettivi come determinanti delle esperienze emotive e possono essere raggruppate per affinità in diversi orientamenti. Tra i modelli di maggior rilievo vi sono le teorie interpretative (Schachter, 1964; Lazarus,1980; Mandler, 1984; Weiner, 1985) che considerano l’emozione come la risultante di un'interazione bicomponenziale fra l'attivazione fisiologica dell'organismo (arousal) e la sua percezione da parte dell’individuo, che vengono poi associate attraverso un'elaborazione cognitiva (processi di etichettamento, giudizio ed attribuzione causale) con lo scopo di definire la qualità dell'esperienza emotiva (Toniotti, 2006). Secondo questa prospettiva l'esperienza emozionale, ad esempio della gioia o della tristezza, risulterebbe dall'attribuzione di uno stato di arousal ad un evento lieto o triste (Legrenzi, 1997).

Da queste posizioni, intorno agli anni ’80 del Novecento, si svilupparono le teorie dell'appraisal e delle tendenze all'azione: secondo questi modelli le emozioni non compaiono come accadimenti casuali, imprevisti e soggioganti in una sorta di vacuum psichico, ma gli elementi cognitivi sono parte integrante dell'emozione stessa, ovvero gli atti percettivo-valutativi sono costituenti e determinanti diretti dell'esperienza e del comportamento emotivi. L'appraisal (valutazione) dunque è anche responsabile dell'organizzazione delle risposte e del controllo delle condotte emozionali.

L’esperienze emotive quindi non scaturirebbero dall’evento in sé e per sé, ma dal modo in cui gli individui lo valutano e lo interpretano: pertanto esse sono suscettibili di cambiamento in base alle modificazioni dei significati e dei valori di riferimento o dai criteri di valutazione. Le diverse emozioni e la loro intensità sono quindi giustificate dalla convergenza tra il valore situazionale dell’esperienza emotiva e la sua dimensione soggettiva: a seconda quindi delle differenze individuali (fattori temperamentali, caratteriali, stili cognitivi, strategie di coping,..) e delle peculiari esperienze di ciascun individuo avranno origine diverse emozioni.

Esse dunque sono risposte soggettive che si pongono come mediatori complessi e dimensionali fra il mondo interno e quello esterno, in quanto costituiscono la risultante di differenti sistemi di criteri di valutazione (Toniotti, 2006).

Accanto alla tradizione cognitivista, tra gli anni ’70-’80 assumeva una notevole rilevanza la concezione psicoevoluzionista delle emozioni, rifacentesi direttamente alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin. È nell’ambito di questa prospettiva che viene sostenuta l’esistenza di emozioni primarie o di base definite così sulla base dell’universalità e l’invarianza delle espressioni facciali durante il ciclo di vita, che ne fanno presupporre il carattere innato. Le emozioni secondarie o complesse invece compaiono successivamente poiché presuppongono la costruzione di immagini mentali e vengono apprese all’interno delle relazioni affettive e dalla cultura di riferimento.

Sebbene la discussione tra i ricercatori su quali possano essere le emozioni primarie sia ancora aperta, la posizione che maggiormente viene riconosciuta è quella di Ekman, che individua sei emozioni di base quali gioia, tristezza, paura, rabbia, sorpresa e disgusto (Ekman, 1972; Ekman e Oster, 1979).

Tra i principali esponenti psicoevoluzionisti, Izard (1977; 1979; 1991) sostiene che i processi emotivi siano indipendenti da quelli cognitivi, sebbene essi siano in interazione. Egli infatti afferma che le persone non hanno bisogno di imparare a provare emozioni, quanto piuttosto le condizioni e gli stimoli specifici che possono generare un’esperienza emotiva.

Ekman (1972; 1978; 1992) invece sulla base di numerosi studi condotti sull’espressione emotiva ha formulato una teoria “neuro-culturale” delle emozioni, secondo la quale tutte le risposte, sia interne (centrali e vegetative) che manifeste, sono sottese da dei programmi genetici, comuni a tutti gli esseri umani e specifici per le emozioni primarie. Gli stimoli in grado di attivare questi programmi sono in parte universali e in parte regolati dalle norme culturali apprese, che definiscono e regolano i rapporti interpersonali; analogamente l’esecuzione dei programmi di risposte può essere influenzata dall’apprendimento delle regole di ostentazione (o display rules), in base alle quali gli individui possono incrementare o diminuire l’intensità dell’espressione emotiva oppure simulare, dissimulare o nascondere emozioni al fine di manifestare reazioni coerenti con il panorama culturale in cui vive per instaurare e mantenere delle relazioni sociali positive (Ekman, 1972). Queste regole quindi «perimetrano socialmente e declinano culturalmente i modi di gestire, esprimere e controllare le proprie emozioni nelle diverse situazioni e circostanze» (Fantini et al., 2013).

Pertanto l’espressione delle emozioni nel corso dello sviluppo, non si caratterizza più come manifestazione pura di schemi universali, ma come una mescolanza di elementi innati ed appresi (Toniotti, 2006); inoltre l’esistenza di risposte emotive “primarie” alla nascita non risulta incompatibile con un’integrazione cognitiva che nel corso dello sviluppo le specifica e le modula ulteriormente (Legrenzi, 1997).

All’opposto le teorie costruttiviste negano il valore delle determinanti biologiche delle emozioni, enfatizzando il ruolo dei fattori socio-culturali e linguistici nella loro genesi ed espressione. Secondo questa prospettiva le esperienze emotive non sono funzionali a salvaguardare la sopravvivenza biologica, ma a interiorizzare le credenze, i valori e le norme sociali di cui sono al contempo riflesso e sostegno (Marre, 1992), nonché a comprendere il significato sociale del proprio ruolo emozionale e a regolare la propria condotta a seconda delle aspettative socialmente condivise (Averill, 1982).

Inoltre a livello neurobiologico le singole emozioni non sarebbero rappresentate in regioni specifiche del cervello, ma piuttosto sarebbero costituite da operazioni psicologiche di base comuni tra i diversi domini emotivi.

Per contro, nell’ambito delle neuroscienze, l'approfondimento delle strutture biologiche delle emozioni ha indubbiamente contribuito al progressivo ampliamento di prospettiva e alla maggiore articolazione della ricerca psicologica su questo tema (Legrenzi, 1997).

Il ruolo del sistema limbico (nozione controversa a causa della diversità delle strutture che in esso vengono incluse dai vari autori) è stato rivisitato alla luce di recenti studi che hanno portato a sottolineare la specificità funzionale delle differenti strutture neurali sottese. In particolare la teoria attualmente dominante riconosce nell’amigdala un ruolo fondamentale nella neurobiologia delle emozioni, in quanto funge da sistema di integrazione tra le aree corticali, quelle sottocorticali e i vari sistemi viscerali, neurochimici e ormonali che sottendono le esperienze emotive (Toniotti, 2006; Fantini et al., 2013).

La “teoria della doppia via” elaborata da J. LeDoux (1987) sostiene infatti che le informazioni arrivino all’amigdala attraverso due vie: una “bassa” o breve” e una “alta”, “lunga” o corticale. La prima è costituita da una connessione diretta proveniente dal talamo; la seconda permette all’amigdala di dialogare con le diverse aree della corteccia, con la mediazione dei lobi frontali). Di conseguenza convergerebbe su questa struttura limbica l’informazione elaborata mediante due tipi di “processamento”: uno veloce, automatico e involontario, che dipende da una memoria multisensoriale e cinestesica e produce attivazioni di tipo vegetativo e schemi fissi di azione poiché prescinde dai centri corticali; l’altro, sotteso dalle connessioni con la neocortex, risulta più lento, ma permette sia la genesi di reazioni emotive sia la loro regolazione attraverso la produzione di risposte comportamentali flessibili, raffinate e consapevoli (Fantini et al., 2013).

Dunque quando le emozioni insorgono, interessano sia meccanismi bottom-up, cioè l’attivazione di circuiti in risposta alle caratteristiche percettive di uno stimolo, che top-down, in risposta alla valutazione cognitiva di un evento-stimolo, i quali cooperano per garantire l’adattamento. Negli esseri umani infatti il rapporto fra neocorteccia e sistema limbico è estremamente stretto e ci permette non solo di disporre di una vasta gamma di emozioni e risposte agli stimoli, ma rende i centri emozionali enormemente influenti sul funzionamento di tutte le altre aree del cervello, centri superiori compresi. Di conseguenza nella formazione dei fenomeni emotivi è necessaria un’attivazione sottocorticale poiché i processi neocorticali sono in grado di generare e regolare le reazioni emotive soltanto attraverso l’interazione con l’amigdala e i sistemi neurovegetativi. Sebbene tale ipotesi appaia in contrasto con l’ipotesi costruzionista sulla neurobiologia delle emozioni e tale dibattito rimanga aperto, vi è comunque accordo sul fatto che plausibilmente le esperienze emotive sono processi complessi che coinvolgono l’intero cervello, in quanto sono regolate dal dialogo tra le diverse aree cerebrali e nello stesso tempo svolgono essenziali funzioni regolative (Fantini et al., 2013).

Un altro fondamentale contributo allo studio delle emozioni è stato apportato dal neurologo e neuroscienziato Antonio Damasio. La prima edizione del testo “L’errore di Cartesio” da lui pubblicato (1994) ha rappresentato infatti una svolta nel superamento della dialettica tra emozione e ragione, considerando mente e corpo come componenti integrate, interdipendenti e complementari, che permettono all’organismo un adattamento intelligente. Secondo Damasio le emozioni rappresentano la convergenza sinergica tra la mente e il corpo, poiché si configurano come un punto cruciale di “snodo” per lo sviluppo e la regolazione delle funzioni cognitive e del comportamento, avendo come “sfondo” il corpo (Fantini et al., 2013). Egli avanzò la cosiddetta “ipotesi del marcatore somatico”, secondo la quale le emozioni “marcano” alcuni aspetti degli stimoli (sia esterni che interni) con cui si interfaccia il soggetto. La marcatura che l’emozione produce può essere manifesta (ad es. una sensazione viscerale) oppure può avvenire attraverso segnali che non emergono al livello della soglia di consapevolezza. Essa inoltre contribuisce ai processi decisionali, di selezione ed orientamento del comportamento (compreso quello sociale), nonché di apprendimento al pari delle funzioni cognitive poiché la sua risonanza, attuale o memorizzata, costituisce un sistema di valutazione primaria degli stimoli.

Appare dunque come la mente sia qualcosa di più della semplice cognizione e come la creazione di un’esperienza emotiva richieda l’integrazione di processi emozionali espliciti ed impliciti, ovvero stati soggettivi di consapevolezza e non (tale meccanismo si pone alla base della psicosomatica).

Come scrive Goleman metaforicamente: “A tutti gli effetti abbiamo due menti: una che pensa, l’altra che sente. Queste due modalità della conoscenza, così fondamentalmente diverse, interagiscono per costruire la nostra vita mentale” (Goleman, 1995 p. 27). Di conseguenza, così come le emozioni sono coinvolte nel ragionamento e nei processi decisionali, allo stesso modo le funzioni cognitive hanno un ruolo di regolazione delle emozioni, con la sola eccezione delle situazioni in cui queste ultime prendono il “sopravvento”. (Goleman, op. cit.)

Inoltre, “proprio come nella mente esiste un costante mormorio di fondo di pensieri, c'è anche un incessante rumore emozionale” (Goleman, op. cit. p.43): appare dunque evidente come il nostro modo di comportarci nella vita è determinato non solo dal quoziente intellettivo (Q.I.), ma anche da quello che viene definito quoziente emotivo (Q.E.).

Sebbene la ricerca scientifica abbia compiuto grandi progressi, attualmente anche tra i diversi orientamenti delle neuroscienze non vi è pieno accordo sui modelli esplicativi circa le componenti e la genesi dei fenomeni emotivi (vedi Panksepp et al., 2016). Emerge tuttavia la nuova immagine dell’uomo che propongono le neuroscienze, la quale radica l’intero sistema cognitivo nel corpo e nella sua continua interazione con l’ambiente, incontrando in questo senso alcune correnti della filosofia e della psicologia che si sono focalizzate sullo studio delle emozioni richiamando l’attenzione al corpo. Dunque la premessa teorica fondamentale risulta ancora un volta, “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” di Darwin (1872), che sancisce l’origine naturale della mente, radicandola nella valenza adattiva delle funzioni cognitive (Fantini et al., 2013) e considera inoltre che la maggior parte delle nostre emozioni siano inestricabilmente intrecciate con la loro espressione (Davidson, 2003). Considerare dunque che il comportamento collegato a una specifica emozione sia parte dell’emozione stessa, comporta il tentativo di individuare nell’azione le modalità con le quali si rende manifesta la risultante delle diverse dimensioni che costituiscono l’individuo. È l’azione che «costituisce sul piano epistemologico il cardine teorico attorno al quale sviluppare un modello di mente di cui le emozioni siano dialetticamente premessa costitutiva e prodotto maturo» (Fantini t al., 2013).

Se l’intero apparato cognitivo affonda le sue radici nel corpo e nelle emozioni ed è possibile “col corpo capire” vivendo in prima persona le ragioni e le esperienze degli altri attraverso una forma di comprensione preconcettuale e “fisica” (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006) e se inoltre la plasticità del nostro sistema nervoso consente e al contempo richiede l’interazione dell’individuo col suo ambiente e la cultura e l’esperienza plasmano la nostra stessa identità neurobiologica, allora alla luce di queste premesse non solo risulta chiaramente inadeguata la contrapposizione biologia/cultura per spiegare le emozioni, «ma il modo stesso di guardare alla mente viene a radicarsi nel corpo» (Fantini et al., 2013). Bisogna quindi considerare l’individuo “un corpo in movimento nell’ambiente e con l’ambiente” (ibidem).

Come si è visto, disponiamo di una varietà di ipotesi, non risolutive né esaustive e spesso opposte che, a differenti livelli di analisi possibili, hanno messo a fuoco aspetti diversi della complessa fenomenologia emotiva, contribuendo in vari modi all'acquisizione di una sua maggiore conoscenza.

Ostinarsi a difendere un primato o l'altro è poco produttivo e nel complesso viene avvertita la necessità di modelli esplicativi in grado di considerare le emozioni in una chiave ecologica e contestualizzata, che concili la multicausalità, la multidimensionalità, la reciprocità e la sincronicità dei vari fattori che concorrono a definire di volta in volta le esperienze emotive e che variano nelle diverse circostanze e/o periodi evolutivi poiché si intersecano, si radicano e si esprimono in un tessuto in quotidiano sviluppo (Legrenzi, 1997; Fantini et al., 2013).

Sebbene non esista una definizione concisa di “emozione” perché essa è più cose allo stesso tempo, attualmente in linea generale vi è accordo tra gli studiosi nel considerarla come un’esperienza complessa, multicomponenziale e processuale, che svolge un ruolo di organizzatore cognitivo-affettivo e che media il rapporto tra l’organismo e l’ambiente, consentendo all’organismo stesso di adattarsi ad una situazione, più o meno attesa. Essa coinvolge in modo pervasivo la persona configurandosi come una risposta al contempo fisiologica, motivazionale, cognitiva, comunicativa e comportamentale, sempre accompagnata da una dimensione sia soggettiva sia socio-culturale. L’esperienza emotiva si configura quindi come una predisposizione all’azione e si verifica in seguito ad una situazione (concreta o rappresentata) che è percepita dal soggetto come importante per il mantenimento del proprio equilibrio e del proprio benessere (Legrenzi, 1997; Camaioni 2007).

Le emozioni fin dall’inizio non svolgono solo una funzione vicaria di cognizione e motivazione, ma anche un ruolo sociale di comunicazione e di negoziazione reciproca tra individui (già individuata da Darwin) rispetto alla condivisione e al consolidamento dei legami affettivi, delle norme sociali e dei valori culturali (Arcuri e Boca, 1991; Ricci Bitti, 1990).

L’integrazione tra fattori cognitivi ed emotivi avviene nel contesto delle interazioni e delle relazioni sociali e affettive in cui si è coinvolti. È nell’interazione sociale infatti che, a partire dalla nascita, le emozioni hanno la possibilità di emergere e dispiegarsi, nonché di essere comprese e regolate. Tuttavia, allo stesso tempo, sono le emozioni che, innescando e orientando le prime interazioni, permettono l’instaurarsi e il mantenimento dei legami affettivi e successivamente sostenere i processi di differenziazione dell’esperienza e di costruzione del sé (Legrenzi, 1997).

Infatti attraverso processi di sintonizzazione emotivo-affettiva e di socializzazione delle emozioni, il bambino all’interno della relazione impara a comprendere e regolare le reazioni emotive adeguatamente al contesto, alle aspettative sociali e alle disposizioni morali, in funzione di un adattamento all’ambiente positivo.

L'emozione vissuta, rievocata o anticipata che sia, rappresenta quindi una componente essenziale delle nostre interazioni sociali; essa inoltre condensa informazioni sia sul soggetto sia sull'interlocutore sia sul loro rapporto sociale, poiché ogni emozione ha un suo significato che dipende dall’interazione con l’altro (Toniotti, 2006), che può non essere necessariamente presente. Di conseguenza il valore situazionale delle emozioni (anche quelle primarie) dipende dal fatto che esse assumono significati specifici in rapporto alla valutazione sia soggettiva sia intersoggettiva che viene attribuita all’evento emotigeno (Legrenzi, 1997).

Questa interdipendenza tra aspetti emozionali, affettivi, cognitivi e sociali sta alla base sia dei processi normativi di sviluppo (ovvero che accomunano tutti gli individui) sia delle differenze individuali (che all’opposto contribuiscono allo strutturarsi di personalità diverse; Fonzi, 2001).

Prima di procedere con la trattazione si ritiene opportuno precisare alcune differenze concettuali tra i termini emozione, stato d’animo (o umore) e sentimento, i quali spesso vengono utilizzati come sinonimi aventi la medesima accezione.

Come espresso dall’etimologia stessa della parola (dal lat. exmovēre – emovēre; muovere fuori, da-a), “tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita” (Goleman, op. cit. p.24). Esse si configurano come reazioni affettive intense, transitorie, di breve durata e determinate da uno stimolo interno o esterno, la cui comparsa provoca uno stato di attivazione globale che predispone ad un’azione immediata come risposta momentanea: risulterebbe infatti disfunzionale per l’organismo mantenere a lungo un’attivazione così intensa.

Al contrario, in ambito psicologico, il concetto di “stato d’animo” si riferisce a dei tratti emotivi pressoché stabili, delle disposizioni affettive ricorrenti, frutto in parte del nostro temperamento e delle nostre caratteristiche di personalità. Gli stati d’animo non sono delle reazioni puntuali e degli stimoli definiti, come le emozioni, ma delle tonalità affettive di base che contraddistinguono l’umore di fondo con cui quella persona tende ad approcciarsi al mondo. Sono dunque molto più sfumati, attenuati e durevoli rispetto alle emozioni poiché comportano una modesta attivazione psicofisica (Anolli, 2002).

Con il termine “sentimento” invece, in psicologia, si allude alla capacità della persona di essere consapevole dello stato emotivo che sta provando, ovvero esercitare un pensiero finalizzato alla presa di coscienza e alla significazione di tale stato. In tal senso quindi ad esempio, la reazione di “allarme” ed “emergenza” che si innesca istantaneamente durante una situazione di pericolo corrisponde all’emozione, che predispone all’azione e focalizza l’attenzione sugli elementi esterni che possono contribuire a mettersi in salvo; il “sentimento di paura” invece subentrerebbe quando l’individuo, dopo aver scampato il pericolo può distogliere le risorse attentive dall’esterno e concentrarsi su se stesso (Lewis, 1995).

Lo sviluppo affettivo e sociale

Lo sviluppo sociale è definito come l’insieme dei processi attraverso cui l'individuo acquisisce la capacità di interagire con gli altri ed interiorizza le regole, i simboli e i valori della cultura e della società a cui appartiene. Esso risulta strettamente interdipendente con lo sviluppo affettivo, che ne rappresenta un antecedente e un precursore, configurandosi come il processo attraverso il quale un individuo impara ad instaurare dei rapporti significativi con l'ambiente sociale. L’aggettivo “affettivo” (dal verbo latino “afficere” ovvero “esercitare influenza, mettere in relazione”) contiene infatti l’idea di attaccamento e di legame e si riferisce a un rapporto interindividuale stabile e costante, con un significato che si costruisce e trascende l’evento.

La lunga tradizione di studi psicologici che si è occupata di studiare le modalità con le quali essi avvengono, ha portato all’elaborazione di diverse teorie che tuttavia ritrovano due punti comuni: l’evoluzione per tappe progressive e l’importanza della relazione con una figura di riferimento, generalmente la madre, grazie alla quale l’individuo si rapporta primariamente con il mondo. La madre infatti consente la prima relazione “oggettuale” al bambino e sull'esperienza di questo rapporto primario egli svilupperà delle aspettative affettive che influiranno sulla costruzione delle sue successive relazioni interpersonali, fino ad includere altre figure di riferimento.

Se questo legame manca o viene precocemente alterato in modo significativo, nel bambino si genereranno stati di carenza affettiva, conseguenti ad una condizione prolungata di non soddisfazione dei bisogni primari nella relazione diadica con la madre: essi produrranno effetti sempre negativi e spesso irreversibili, che influiranno in modi diversi sul suo sviluppo psicofisico a seconda del tipo di carenza (quantitativa e/o qualitativa), del periodo evolutivo in cui essa si verifica e, in caso di separazione, della presenza o assenza di un precedente rapporto con la madre.

La qualità affettiva della relazione caregiver-bambino infatti dipende soprattutto da quella delle interazioni fra i due, che è strettamente connessa alla capacità del caregiver di comprendere i bisogni e i segnali del bambino (sensibilità) e di soddisfarli (responsività; Bowlby, 1969), nonché all’abilità da parte della figura di riferimento di considerare il bambino come un’entità mentale (con intenzioni, desideri, emozioni), con il quale “sintonizzarsi” e coinvolgersi a livello mentale, per favorire mutualità e sincronia interattive (Camaioni, 2007).

La qualità di questo legame primario risulta fondamentale poiché è proprio in rapporto all’appagamento del bisogno primordiale di protezione e appartenenza ad un altro individuo (caregiver), che dipenderà lo sviluppo sano del Sé del bambino, il quale emerge e si struttura nell’esperienza di “essere con l’Altro”: infatti l’abilità del caregiver di porsi come “social mirror” favorisce l’oggettivazione del Sé, che promuove l’autoconsapevolezza e la conoscenza sociale ed in questo senso costituisce il punto di partenza per connettere l’esperienza soggettiva del bambino con l’altro e il mondo.

Poiché tale esperienza è in continuo divenire, è importante che l’ambiente sia accogliente e sintonico, affinché rappresenti una forma di organizzazione stabile seppur in continua evoluzione, per permettere al bambino di costruire un’adeguata immagine di sé (meccanismo del rispecchiamento). Infatti, sebbene nei primi stadi del suo sviluppo emozionale il bambino è assolutamente dipendente dall’ambiente, dal quale inizialmente non si differenzia, diversi autori (come ad esempio Bion 1962; Trevarthen, 1977; Stern 1985; Fonagy 2001) sostengono che già alla nascita ogni individuo possiede una predisposizione sociale innata, che gli permette di essere attivo nella relazione fin da subito, rivelandosi in grado di stimolare interazioni, di parteciparvi e rispondervi (Stern, 1984): tali competenze dimostrano la presenza di un comportamento sociale già in qualche modo strutturato e di una forma e una capacità di intersoggettività, che permette le interazioni tra madre e neonato molto prima che egli diventi capace di comunicare verbalmente o gestualmente. In questa prospettiva alla madre spetta il compito di adattare il suo comportamento ad un’organizzazione comportamentale già disponibile nel bambino e di fungere da ausiliario (Stern, 1984) per lo sviluppo psicofisico e sociale del bambino.

La funzione materna infatti attraverso la sua presenza costante, l’alternanza del turno nelle vocalizzazioni e la sintonizzazione emotiva con il bambino, permette a quest’ultimo di interiorizzare le nozioni di reciprocità e di intenzionalità che stanno alla base del linguaggio e delle relazioni sociali vere e proprie. Inoltre la voce, il sorriso e lo sguardo materni diventano i punti di riferimento che guidano il bambino nella conoscenza dell’ambiente che lo circonda, nonché nell’acquisizione del controllo sui cicli dei suoi ritmi biologici (ad esempio della fame e del sonno) e sulle modalità emotivo-comportamentali. Come ha sottolineato Trevarthen (1984) il fecondo interscambio di gesti, sguardi, vocalizzazione ed espressioni facciali (dialogo emotivo) nella relazione tra adulto privilegiato e bambino, ha la funzione di regolare le interazioni affettive all’interno della diade e viene appreso molto precocemente, prima ancora della prensione e della rappresentazione degli oggetti. Le emozioni possono essere quindi espresse secondo gradi diversi di intensità e fungono da mediatori sociali, prima ancora che cognitivi, permettendo agli adulti di interpretare i segnali del bambino e di comprenderne i bisogni (Camaioni,2007).

Oltre ad offrire un supporto emotivo, l’adulto nello scambio emozionale, attraverso l’attribuzione di significato ai comportamenti del bambino, contribuisce a orientare e canalizzare le espressioni emotive di quest’ultimo in accordo con le regole e le aspettative socio-culturali. La socializzazione delle emozioni incoraggia così la comprensione delle condotte emozionali proprie ed altrui e la loro regolazione per renderle conformi alle diverse circostanze: in tal senso, le emozioni acquistano significato all'interno delle relazioni affettive e sono ad esse strettamente intrecciate (Camaioni, 2007)

È quindi alla luce di tutte queste premesse che viene giustificato il fatto che l’evoluzione di tutta la vita psichica e relazionale futura dipenda da quanto positivamente procede il primo anno di vita da un punto di vista affettivo (Stern, 1987): questa finestra evolutiva secondo Bowlby, rappresenta infatti un periodo sensibile per la creazione del legame di attaccamento con una figura di riferimento, che è espressione di una predisposizione innata dal carattere adattivo, nonché un bisogno primario e intrinseco di bisogno e contatto (Bowlby, 1969). Di conseguenza l’attaccamento costituisce uno dei sistemi di controllo del comportamento, che organizza le emozioni che il bambino prova verso se stesso e gli altri e che lo motiva a ricercare e a mantenere la vicinanza fisica con la figura di riferimento, allo scopo di ottenere protezione nelle situazioni di pericolo.

Questo tipo di legame secondo Bowlby si struttura progressivamente attraverso differenti fasi e si consolida verso i 12-15 mesi e perdura oltre il periodo della sua formazione: infatti grazie anche allo sviluppo cognitivo e in particolare quello mnestico, l’attaccamento si trasforma da sistema di regolazione del comportamento a sistema di rappresentazioni mentali attraverso un processo di interiorizzazione degli aspetti strutturali stabili e ripetuti dell’interazione tra il bambino e la sua figura di attaccamento, sottoforma di modelli operativi interni. Essi sono complesse rappresentazioni mentali sia della figura di riferimento sia dell’individuo stesso, che hanno la funzione di orientare il soggetto nell’interpretazione delle informazioni che provengono dall’ambiente e di guidare il suo comportamento nelle situazioni nuove; inoltre costituiscono la base teorica per comprendere come nel corso dello sviluppo si organizzino e stabilizzino le rappresentazioni mentali dei legami affettivi e come il legame di attaccamento tenda a mantenersi e riproporsi all’interno delle altre relazioni. Un buon legame di attaccamento genera una positiva rappresentazione di sé come individuo meritevole d’amore e protezione; all’opposto un legame difficile porta il bambino ad avere una rappresentazione di sé e del mondo negativa e non gli permette di imparare ad esprimere le emozioni in modo appropriato (Zimmermann e Grossmann, 1994).

Per quanto concerne invece lo studio delle differenze individuali in relazione alla qualità del legame di attaccamento, i più importanti contributi sono stati apportati da Mary Ainsworth, collaboratrice di Bowlby. Insieme al suo gruppo di lavoro, a partire dal 1978 condusse numerose osservazioni di tipo qualitativo e longitudinale sulle diadi madre-bambino, attraverso la procedura della Strange Situation, da loro realizzata per cogliere i segnali del bambino (a 12 e a 18 mesi) in risposta alla separazione e al ricongiungimento con la madre. Attraverso questo tipo di metodo individuò tre tipologie di legame di attaccamento (1978):

- Attaccamento sicuro (B) = caratterizza i bambini che equilibrano il comportamento esplorativo con quello di attaccamento; protestano al momento della separazione dal genitore, anche piangendo, ma al momento del ricongiungimento si avvicinano al caregiver cercando il contatto fisico e si lasciano consolare dalla presenza o dal contatto col genitore, per poi riprendere il gioco o l’esplorazione dell’ambiente. Questo tipo di pattern di attaccamento si verifica quando la madre è sensibile ai segnali del bambino, responsiva alle sue richieste e supportiva in episodi di stress.

- Attaccamento insicuro-evitante (A) = questi bambini si mostrano indifferenti alla separazione dal genitore, concentrandosi maggiormente sull’esplorazione dell’ambiente e comportandosi spesso in modo amichevole con l’estraneo quando presente nella stanza. Al ritorno del caregiver, il bambino spesso lo ignora continuando le proprie attività oppure lo evita attivamente. Questa tipologia di attaccamento si crea quando il caregiver si dimostra insensibile ai segnali del bambino anche in situazioni di stress.

- Attaccamento insicuro-ambivalente (C) = caratterizza i bambini che protestano mostrando evidenti segni di stress e angoscia alla separazione dal genitore, che non vengono placati nemmeno dal ricongiungimento con il caregiver, durante il quale manifestano condotte ambivalenti che oscillano dalla richiesta di contatto al rifiuto e all’aggressività nei confronti della figura di riferimento. Questo tipo di reazioni si verificano quando la figura di riferimento è imprevedibile nelle risposte e si dimostra affettuosa e rifiutante in modo non coerente con i segnali e i bisogni del bambino.

Dalla metà degli anni ’80, attraverso lo stesso metodo di osservazione standardizzata ideato dalla Ainsworth e colleghi, è stato individuato un ulteriore pattern di attaccamento, definito “disorganizzato” (Main e Solomon , 1986) e considerato come un fallimento nella costruzione di un legame con la figura di riferimento, poiché il bambino manifesta un’incapacità nell’organizzare una strategia comportamentale unitaria ed emette segnali inadeguati a mantenere e strutturare il legame. In questo caso infatti le risposte manifestate durante la Strange Situation sono costituite da intenzioni incoerenti e contrastanti, espresse attraverso movimenti o azioni contraddittori, interrotti e anomali (come il congelamento o comportamenti espliciti di apprensione o spavento nei confronti del caregiver), che indicano disorganizzazione e disorientamento. Questo tipo di pattern è generalmente associato a figure di riferimento anaffettive e rigide, spesso dominate da esperienze traumatiche oppure a condizioni in cui è il bambino stesso ad essere vittima di abusi o maltrattamenti: per questo motivo può essere considerato un serio precursore di problemi comportamentali che possono evolvere nella psicopatologia (Camaioni, 2007).

Tuttavia in seguito ad una revisione critica all’interno della stessa teoria dell’attaccamento alcuni presupposti teorici di tale approccio sono stati rivisti e considerati in una prospettiva più ampia. Infatti sebbene la relazione più intensa sia quella con la madre, in molti casi si sottolinea la presenza di legami simultanei (Cohen e Campos, 1974; Lamb, 1977), che testimoniano il fatto che il legame di attaccamento può rivolgersi anche a più di una persona significativa. Inoltre l’attenzione alla possibilità di “attaccamenti multipli” è indicativa dell’importanza che rivestono le nuove relazioni instaurate dal bambino, nel ridefinire e rimodulare nella sua mente le precedenti rappresentazioni affettive: le esperienze affettive precoci quindi, non sono più concepite in un’ottica deterministica. Sebbene rivestano comunque una notevole importanza nello sviluppo globale dell’individuo, è importante considerare che gli aspetti processuali dei legami affettivi possono subire significative variazioni nel tempo grazie all’emergere di fattori interni alla relazione stessa o di condizioni esterne; inoltre, essendo soprattutto il bambino in continua e rapida evoluzione, possono essere influenzati dalle sue caratteristiche individuali e dalle diverse fasi della vita che attraversa, soprattutto quelle che in sé sono portatrici di maggiori cambiamenti (ad es. l’adolescenza).

Infatti nell’interazione con gli altri, i bambini creano relazioni e influenzano l’ambiente comportandosi in conformità con il modello di sé e degli altri che hanno interiorizzato, in modo da confermarlo. Tuttavia, siccome gli schemi relazionali non dipendono solo dalle caratteristiche del bambino ma anche da quelle del partner, i primi contesti sociali in cui si inserisce il bambino (generalmente le agenzie educative della prima infanzia) non offrono soltanto la possibilità di estendere e generalizzare i propri modelli relazionali, ma anche di verificarli e modificarli sulla base dei nuovi incontri e delle nuove richieste del contesto sociale. Inoltre seppur i legami affettivi diventino sempre più complessi ed articolati con il procedere dello sviluppo, essi tengono comunque conto del modo in cui vengono rappresentate la vicinanza e la separazione all’interno di una relazione interiorizzata.

Per questi motivi i modelli operativi interni, non più considerati rigidi e predeterminati, fungono da mediatori nell’evoluzione delle relazioni affettive future e dello sviluppo sociale.

In questo senso le relazioni affettive richiamano direttamente alla capacità di rapportarsi agli altri e allo sviluppo sociale, nonché agli sviluppi cognitivo ed emotivo; inoltre essendo l’individuo costantemente immerso nei rapporti sociali ed affettivi, queste due dimensioni costituiscono delle chiavi di interpretazione trasversale dello sviluppo dalla cui prospettiva è possibile osservare l’evoluzione di tutte le altre aree della persona.

Lo sviluppo emotivo: l’origine delle emozioni e la competenza emotiva

Quando si parla di sviluppo emotivo non si fa riferimento solamente al processo che porta alla genesi e allo sviluppo di un “repertorio” di emozioni, ma anche a quello che conduce l’individuo a comprenderle e regolarle sia a livello personale sia in ambito socio-affettivo. Infatti parallelamente allo sviluppo globale dell’individuo, non incrementa solamente la raffinatezza della gamma emotiva, delle modalità espressive e dei fattori che generano le emozioni, ma anche la progressiva capacità del soggetto di conoscere il mondo emotivo proprio ed altrui e di gestirlo in funzione dell’adattamento: in questo senso lo sviluppo emotivo nel bambino può essere visto come la comparsa e l’integrazione delle diverse componenti di un sistema che costituisce la maturazione delle emozioni e l’acquisizione di una competenza emotiva (Battacchi, 2004).

Per quanto concerne i tentativi di delineare l'ordine e il tempo di comparsa delle emozioni e il loro sviluppo, tra le grandi sistematizzazioni teoriche, attualmente si individuano due ipotesi fondamentali: quella della differenziazione emotiva, elaborata sulla base di una matrice cognitivistica, e quella differenziale, formulata nell’ambito psicoevoluzionista.

La teoria della differenziazione si basa sul presupposto che il neonato alla nascita presenti un iniziale stato di eccitazione indifferenziata, dal quale maturerebbero e si differenzierebbero progressivamente nel corso dello sviluppo specifiche e diverse emozioni, grazie a una graduale apertura verso il mondo esterno e all’interazione con esso. Questa teoria fu proposta inizialmente dalla Bridges (1932), che condusse uno dei primi sudi sullo sviluppo delle emozioni in chiave evolutiva, basandosi sull’osservazione longitudinale e puramente descrittiva delle manifestazioni emotive dei neonati. Tuttavia lo sforzo di maggiore integrazione teorica è sicuramente stato compiuto da Sroufe (1979, 1995), il quale riprendendo e ampliando l’ipotesi formulata dalla Bridges, ne ha ridimensionato il peso attribuito allo stato iniziale di eccitazione e ha rielaborato il concetto di eccitazione stessa, ritenendo le emozioni negative come il risultato di un’eccitazione troppo intensa e/o prolungata, mentre le emozioni positive come il prodotto di una moderata fluttuazione del livello di eccitazione attorno a un valore critico (Battacchi, 2004; Camaioni, 2007). Inoltre ispirandosi a Spitz (1958, 1959), ha assunto un punto di vista organizzazionale, considerando le emozioni come eventi insieme affettivi, cognitivi e sociali. In particolare lo sviluppo intellettivo acquista maggior rilievo e ad esso viene attribuito un ruolo di organizzatore delle emozioni . Secondo l’autore infatti non è l’eccitazione da sola a generare determinate emozioni, ma è l’attività cognitiva che determina la specificità della risposta emotiva: di conseguenza anche se il neonato è un essere essenzialmente emotivo, senza i processi cognitivi (consapevoli e non) le emozioni in senso stretto non esistono (Battacchi, 2004).

Secondo Sroufe infatti fino a circa 3 mesi di vita il bambino dispone solamente di un repertorio di meccanismi preprogrammati di elaborazione dell’eccitazione (come ad esempio l’attività motoria, il sorriso, i vocalizzi e la coordinazione dell’attenzione): questi vengono identificati come precursori delle emozioni e definiti con questa accezione poiché, seppur derivino anch’essi da particolari modulazioni del livello di eccitazione, in assenza di una vera e propria elaborazione cognitiva non possono essere considerati emozioni vere e proprie. Le emozioni in senso stretto emergeranno poi sulla base di tre diversi percorsi di differenziazione: il sistema piacere-gioia, il sistema circospezione-paura e quello rabbia-collera, senza tuttavia sostituire completamente i rispettivi precursori, che possono sempre manifestarsi in alcune condizioni.

Egli (rifacendosi a Piaget) delinea una sequenza evolutiva che considera la maturazione emotiva come un processo diviso in stadi e caratterizzato da momenti critici o salti di crescita, che riflettono nuovi livelli di organizzazione (Battacchi, 2004). Tra di essi l’acquisizione della distinzione tra mondo interno ed esterno è il primo “salto” che permette la comparsa di abbozzi di emozioni vere e proprie: tra i 3 e i 6 mesi compaiono il sorriso sociale (inizialmente non selettivo) e le reazioni circolari secondarie, che denotano il costituirsi dei primi schemi cognitivi e le prime anticipazioni motorie, permettendo alle emozioni di avere un contenuto cognitivo.

In seguito, con l’interiorizzazione del concetto di permanenza dell’oggetto e lo sviluppo mnestico, i rapporti con l’ambiente circostante si intensificano e acquistano progressivamente più significato per il bambino, che comincia a diventare più consapevole delle sue risposte emotive e a esercitare le prime forme di controllo emozionale; inoltre comincia a verificarsi l’ansia da separazione e l’angoscia per l’estraneo (intorno agli 8 mesi): è in questo periodo che si assiste quindi a una più ampia differenziazione delle emozioni, quali la rabbia, la paura, la gioia e la sorpresa. Successivamente il bambino diviene in grado di comunicare intenzionalmente le esperienze emotive e di stabilire rapporti emotivi profondi con i caregivers, consolidando il legame di attaccamento. Tra i 12 e i 18 mesi a partire dalla tensione che si viene a creare tra l’esigenza di attaccamento e il desiderio di autonomia (separazione) comincia lo sviluppo della coscienza di sé come individuo separato e delle corrispettive emozioni, che presuppongono lo sviluppo dell’autocoscienza (come l’affetto per se stessi, la vergogna, l’aggressività intenzionale, ecc).

Infine con il procedere dello sviluppo del pensiero rappresentativo, che permette le capacità immaginative e di identificazione, il bambino costruisce un’immagine di sé ideale, rispetto alla quale si confronta e valuta il proprio comportamento: da questi prerequisiti si differenziano, intorno ai 36 mesi, emozioni più complesse come l’orgoglio, l’invidia e il senso di colpa (Battacchi, 2004).

Parallelamente poi al procedere degli sviluppi cognitivo, affettivo e sociale, le sfumature emotive divengono sempre più raffinate nelle modalità espressive e negli stimoli che le generano: in questo senso Sroufe postula l’interdipendenza dello sviluppo emotivo, non solo con la maturazione biologica, ma anche con le altre aree di sviluppo (Battacchi, 2004).

La teoria differenziale invece, derivando dalle posizioni di Darwin, sostiene l’esistenza di una dotazione innata di emozioni primarie, già differenziate e sottese da programmi neurali universali, le quali vengono secondariamente influenzate dalla maturazione biologica del bambino e dalla sua interazione con l’ambiente. Essa deve il suo maggiore approfondimento a Izard, secondo il quale lo sviluppo cognitivo, l’apprendimento e la socializzazione giocherebbero un ruolo nel determinare le situazioni all’origine delle emozioni, ma queste ultime avrebbero un loro tempo di comparsa indipendente, secondo un programma maturativo innato, dettato dal valore adattivo dell’emozione stessa in quel momento dello sviluppo.

Izard sostiene che vi è una correlazione tra lo sviluppo emotivo e quello della coscienza poiché dal punto di vista dell’esperienza soggettiva le emozioni di base rimangono invariate, mentre i correlati cognitivi delle emozioni variano in base a livelli di coscienza sempre più raffinati, che dipendono dal quoziente di sviluppo del soggetto, dalle sue esperienze e dal contesto. L’emergere quindi delle emozioni secondarie permette di accrescere la complessità dell’esperienza cosciente, incrementando la gamma di stimoli a cui il bambino è in grado di reagire (Battacchi, 2004).

Entrambe le teorie esposte da Sroufe e Izard riconoscono dunque un parallelismo tra l’origine delle emozioni e gli sviluppi cognitivo, affettivo e sociale, i quali intersecandosi con fattori biologici, contribuiscono inoltre a determinare le risposte emotive (Battacchi, 2004). Esse riconoscono una sequenza epigenetica, considerando la progressiva specificazione e maggior complessità delle emozioni come la risultante della stretta interazione tra aspetti biologici-maturativi, cognitivi e socio- ambientali; tuttavia le discordanze emergono dal differente peso attribuito a questi tre tipi di fattori implicati nello sviluppo emotivo.

Inoltre a prescindere che l’origine delle emozioni sia innata o conseguente a un processo di differenziazione, vi è accordo sul fatto che inizialmente i pattern di reazione ai differenti livelli di eccitazione si configurino come segnali comunicativi non intenzionali, che vengono interpretati dai caregivers come risposte emotive specifiche, influenzando così il loro comportamento responsivo; mentre nel linguaggio e nelle funzioni cognitive viene riconosciuto un ruolo importante per la costruzione di un sistema di rappresentazioni simboliche delle emozioni (Battacchi, 2004).

Come accennato all’inizio di questo sottocapitolo, l’intreccio degli sviluppi cognitivo, sociale e affettivo non influisce soltanto sulla maturazione delle emozioni, ma contribuisce a delineare il percorso evolutivo che conduce l’individuo all’acquisizione della capacità di comprenderle e gestirle al fine di un adattamento funzionale all’ambiente fisico e socio-culturale e, quindi, di un adeguato stato di salute durante tutto l’arco di vita.

Se, come abbiamo visto, le emozioni fin dai primi momenti di vita sono alla base degli scambi interpersonali e degli sviluppi sociale e della personalità del bambino, (Winnicott, 1965; Stern, 1985; Trevarthen, 1993), nonché rappresentano degli elementi in sinergia con i processi cognitivi e di apprendimento, allora ne deriva che la capacità di gestirle e di comprenderle, ha un riflesso diretto sul benessere dell’individuo e sul suo adattamento ai diversi contesti con i quali interagisce. Per questo motivo non è importante solamente studiare e comprendere le tempistiche e le modalità di comparsa delle emozioni, quanto soprattutto il “come” e il “quando” esse intervengono negli scambi sociali quotidiani e nell’orientare il sistema cognitivo e motivazionale dell’individuo, contribuendo a promuovere uno sviluppo ottimale nelle diverse sfere di vita e divenendo così il presupposto per lo stato di salute. Tuttavia è solamente a partire dagli anni Novanta del ‘900, che il crescente interesse per le funzioni adattiva e sociale delle emozioni ha portato alla proliferazione in letteratura di diversi modelli che cercassero di teorizzare e sistematizzare l’insieme delle competenze socio-cognitive ed emotive necessarie all’adattamento.

I costrutti principali ai quali possono essere ricondotte le varie teorie che si sono susseguite nell’ultimo trentennio sono quello di “intelligenza emotiva” e quello di “competenza emotiva”, i quali rappresentano due nozioni in continuo divenire, associate strettamente alla condizione di benessere psicologico e sociale dell’individuo. 2 A ben vedere, i due costrutti di intelligenza e competenza emotiva farebbero riferimento a due diverse prospettive teoriche delle stesse abilità che comprendono il riconoscimento delle emozioni in se stessi e negli altri, l’espressione e la consapevolezza degli stati emotivi, nonché la regolazione funzionale e adattiva delle emozioni.

L’intelligenza emotiva (IE), così definita per la prima volta nel 1990 da Salovey e Mayer, trova il suo fondamento teorico nella teoria delle intelligenze multiple di Gardner (1975; 1983), che sulla scia di Thorndike e Stein (1937), contestò l’impostazione monolitica dell’intelligenza, sostenendo l’esistenza di sette tipi di intelligenze diverse, fra cui quelle inter- e intra-personale.

A partire dal 1990 si sono susseguite numerose teorie nell’ambito dell’intelligenza emotiva; tuttavia Goleman rappresenta uno degli esponenti di riferimento in questo ambito di studio poiché ha avuto il merito di divulgare tale concetto con il suo best-seller “Intelligenza emotiva” (1995). Secondo Goleman essa rappresenta una meta- abilità che determina la capacità di un individuo di servirsi delle proprie competenze, incluse quelle cognitive: in particolare l’IE è costituita da cinque ambiti, che includono abilità specifiche che influenzano le modalità con cui il soggetto gestisce se stesso (ambito personale) e/o le relazioni con gli altri (ambito sociale). Esse corrispondono a:

- la consapevolezza di sé (Self Awareness), che si configura come “la chiave di volta” dell’intelligenza emotiva in quanto fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi, poiché si riferisce alla capacità di riconoscere le proprie emozioni e i loro effetti (consapevolezza emotiva), di riconoscere i propri limiti e punti di forza (autovalutazione) e alla fiducia in se stessi;

- Il controllo delle proprie emozioni (Managing One’s Emtions) a seconda del contesto e per affrontare le diverse situazioni, capacità che è strettamente legata alla consapevolezza di sé;

- Motivazione di se stessi per raggiungere obiettivi (Motivating Oneself), indirizzando le emozioni in senso produttivo;

- l’empatia (Awareness of the Others), nella quale Goleman include la comprensione delle emozioni altrui e all’abilità di individuarne e soddisfarne le necessità;

- Le abilità sociali (Skill Negotiating/Resolving Conflict) che si riferiscono alla capacità di regolare in modo funzionale le proprie emozioni nelle differenti situazioni sociali e di gestire le relazioni interpersonali, nonché di stabilirne di positive.

Anche la competenza emotiva, trovando la sua prima definizione all’interno dell’alveo teorico del socio-costruzionismo, rientra in un ambito di studio focalizzato maggiormente sulla stretta interrelazione tra l’ambito emotivo e quello socio- affettivo. Essa infatti è chiamata da alcuni autori anche con espressioni come “competenza socio-emotiva” o “emotivo-affettiva” (Bonichini, 2002), che rimandano alla natura sociale e relazionale del costrutto in questione: per questo motivo essa si riferisce a un concetto in parte distinto e in parte sovrapposto e sovrapponibile al modello di intelligenza emotiva.

Tuttavia la competenza emotiva è considerata un costrutto più ampio, che comprende fattori come la storia relazionale dell’individuo, lo sviluppo del Sé e quello cognitivo, le motivazioni del soggetto, il sistema di credenze e valori in cui questi vive e che determinano la costruzione dei significati, ovvero del sistema di rappresentazioni relative alle emozioni, alla gamma di espressioni accettabili e ai contesti in cui è consentito esprimerle in rapporto alla cultura emotiva nella quale cresce (Saarni, 2000; 2011; Longo, 2011). In altre parole appare evidente come lo sviluppo di tale competenza dipenda dalla complessa interazione tra fattori soggettivi (quali le differenze individuali e il livello evolutivo raggiunto) e socio-affettivi, ossia le esperienze relazionali e le opportunità fornite dai contesti di vita per apprendere processi di regolazione delle emozioni e script funzionali a gestirle nel contesto sociale. Tra questi ultimi in particolare assumono particolare rilievo l’esposizione alle emozioni genitoriali, le reazioni contingenti alle emozioni dell’individuo e il clima emotivo e interattivo familiare che conferiscono alla famiglia un ruolo primario nell’acquisizione della competenza in questione (Denham, et al., 1997). Pertanto la competenza emotiva si configura come la risultante dell’interazione tra fattori personali, educativi e morali che si traduce in scambi e relazioni efficaci da un punto di vista affettivo e sociale. Diversi autori quindi si sono soffermati sulle modalità con le quali il contesto offre al bambino una cornice sociale entro cui imparare a comprendere e regolare le proprie ed altrui emozioni, per muoversi con competenza nel mondo che lo circonda: in altre parole sul processo di “socializzazione emotiva”, trattata da diversi autori in ambito socio-costruzionista. In riferimento ad essa Saarni (1989) distingue i meccanismi di socializzazione diretta (ovvero strategie di tipo verbale e non, finalizzate a regolare l'espressione emotiva del bambino) da processi di socializzazione indiretta (come il riferimento sociale o l'apprendimento imitativo).

Susan Denham (1998) invece individua tre meccanismi di apprendimento sociale coinvolti nella socializzazione delle emozioni e interrelati tra loro, che contribuiscono all’acquisizione della competenza emotiva:

- Il coaching prevede che l’apprendimento avvenga attraverso insegnamenti espliciti in merito alle emozioni, che si riferiscono a particolari eventi emotivi che coinvolgono sia direttamente che indirettamente il bambino stesso e comprendono prevalentemente strategie di tipo verbale;

- Il contingency riguarda una modalità di apprendimento che si verifica attraverso l’osservazione delle reazioni che le figure parentali o altri agenti socializzanti adottano di fronte all’espressione emotiva del bambino stesso;

- Il modeling (o apprendimento imitativo) si realizza attraverso le espressioni emotive vocali, verbali e comportamentali degli altri, anche in assenza di una specifica volontà di insegnare al bambino. Attraverso questo meccanismo, viene socializzato non solo un comportamento espressivo, ma anche le altre due componenti della competenza emotiva.

Questa autrice inoltre ha avuto il merito di aver riassunto e sistematizzato le teorie formulate precedentemente, considerando la competenza emotiva come un complesso di conoscenze ed abilità rapportabili a tre componenti fondamentali e interconnesse: espressione, comprensione e regolazione delle emozioni (Longo, 2011; Grazzani Gavazzi et al, 2011).

Sulla base di questa classificazione (1998) saranno quindi approfondite di seguito le principali componenti della competenza emotiva in relazione allo sviluppo dell’individuo e al significato evolutivo che esse rivestono.

Espressione delle emozioni

La capacità di esprimere le emozioni si configura come l’insieme di risposte che l’individuo mostra per manifestare il proprio stato emotivo, attraverso un quadro espressivo chiaro e ben riconoscibile dagli altri: essa consente agli individui di trasmettere e riconoscere vicendevolmente i propri vissuti emotivi, permettendo loro di trarre informazioni sullo scambio sociale in corso e sui comportamenti successivi da mettere in atto (Grazzani Gavazzi et al., 2011).

Gli indicatori emotivi sono costituiti prevalentemente da indici espressivi di tipo non verbale come la mimica facciale, gli aspetti paralinguistici (prosodia, timbro, tono, ritmo della voce), quelli corporei-gestuali (tono, postura, movimento, prossemica, orientazione, azioni) e le modificazioni fisiologiche osservabili (sudorazione, pallore o rossore del viso,..); il canale verbale su un piano rappresentativo può esprimere anch’esso uno stato emotivo, tuttavia dal destinatario del messaggio emozionale è ritenuto meno affidabile di quello non verbale nelle situazioni in cui essi risultano discordanti. Inoltre “…frequentemente le informazioni verbali sulle emozioni incontrano alcune limitazioni sia per il fatto che non sempre è agevole riconoscere e dare un nome appropriato ai propri sentimenti sia per il fatto che in molti casi l’espressione dell’emozione richiede un grado di immediatezza espressiva che la comunicazione verbale non permette (…) ragioni per cui l’attenzione alle espressioni non verbali delle emozioni è andata crescendo negli anni recenti.” (Ricci Bitti, 1983, pag. 164). Oltre a ciò, il focalizzare l’interesse sui sistemi di segnalazione e significazione non verbali ha permesso di indagare gli aspetti non consapevoli, coinvolti in gran parte dei processi emotivi.

Tra i molteplici indicatori che integrandosi concorrono a costituire un messaggio emozionale più o meno articolato, la mimica facciale rappresenta il veicolo preferenziale per la comunicazione emotiva, poiché maggiormente permette di individuare la specificità dell’emozione provata dall’individuo (Ricci Bitti, 1988). Inizialmente, come si è visto, i pattern di reazione ai differenti livelli di eccitazione non vengono espressi in modo intenzionale, ma sono regolati da processi biologici e acquisiscono significato grazie al caregiver, che vi attribuisce un’intenzione comunicativa, modificando di conseguenza il suo comportamento responsivo.

Durante il secondo mese di vita, definito da alcuni autori come un periodo di “transizione-chiave” (Lavelli, 2007), si instaura tra il bambino e il caregiver uno scambio protoconversazionale, che attesta le origini dell’intersoggettività primaria, rappresentando un vero e proprio dialogo emotivo (Tronick, 1989). Successivamente nel corso della seconda metà del primo anno, in particolare tra i 9 e gli 11 mesi, le manifestazioni espressive divengono sempre più intenzionali e funzionali allo sviluppo psicologico del bambino, promosso soprattutto all’interno della relazione madre-bambino (Stern, 1998). Dal secondo anno fino a circa 36 mesi compaiono le emozioni sociali o complesse, mentre negli anni successivi il bambino impara a modificare e controllare volontariamente le manifestazioni emotive, grazie all’interiorizzazione delle regola di ostentazione della cultura di appartenenza.

Parallelamente poi all’evoluzione dell’individuo, la competenza espressiva si affina progressivamente, configurandosi come la risultante della convergenza tra processi di socializzazione e gli sviluppi cognitivo, affettivo e delle emozioni.

Comprensione delle emozioni

Comprendere le emozioni significa dare un significato consapevole a eventi interni o stati mentali di natura emotivo-affettiva, che stanno alla base delle motivazioni e delle azioni proprie ed altrui e che, a seconda dei contesti sociali e interpersonali, possono essere soggetti a norme morali o influenzati da regole d’esibizione. Mediante tale consapevolezza infatti un individuo diviene in grado di comprendere non solo le emozioni da lui stesso provate, ma anche quelle rilevate nell’altro. A questo proposito vari autori, tra cui Saarni e Harris (1989), hanno utilizzato l’espressione “teoria della mente emotiva” per riferirsi alla capacità di un individuo di riconoscere e comprendere nell’altro la presenza stati emotivi che sottendono le condotte manifeste o attese e di orientare di conseguenza le azioni dell’individuo durante le interazioni interpersonali (Grazzani Gavazzi et al, 2011).

Occorre quindi non confondere il possesso del concetto di emozione con il precoce riconoscimento di espressioni facciali, ovvero la capacità di distinguere differenti espressioni di emozioni, il quale rappresenta una forma parziale di comprensione delle emozioni e un prerequisito fondamentale di quest’ultima. Sin di primi mesi di vita infatti i bambini dimostrano di riconoscere e distinguere le diverse espressioni facciali e i relativi segnali emotivi, nonché di cogliere dissonanze tra diversi indici espressivi contrastanti (es. quello visivo e uditivo) durante il primo anno di vita, manifestando un’iniziale capacità di fondere l’insieme dei dati informativi del messaggio emozionale. Tuttavia la comprensione emotiva vera e propria compare intorno ai 24 mesi, periodo in cui i bambini in diverse culture iniziano ad utilizzare il lessico psicologico, comprendente il vocabolario emotivo, per fare riferimento a stati mentali fra cui emozioni proprie ed altrui (Bretherton e Beegley, 1982; Bartsch e Wellman, 1995; Camaioni e Longobardi,1997). Essa è incoraggiata dall’intensa esperienza interpersonale con gli adulti e con i pari (Dunn, 1988) e dalle esperienze di socializzazione emotiva che ne derivano. Gli scambi sociali sono infatti lo strumento attraverso il quale si articola la conoscenza di sé e degli altri e l’affettività rappresenta il principale elemento di coagulo di tale sapere (Shatz,1994; Montirosso, 2000).

L’importanza delle relazioni affettive nella comprensione (e regolazione) delle emozioni appare ancora più evidente se si focalizza l’attenzione sull’influenza esercitata dalle aspettative e dalle esperienze del bambino per ciò che concerne la risposta della madre ai suoi segnali o a situazioni per lui ambigue o poco familiari (Fonzi, 2001), ovvero il meccanismo di riferimento sociale, ampiamente documentato in letteratura (Klinnert et al., 1983; Sorce et al., 1985), grazie al quale il bambino si avvale delle espressioni emotive dell’adulto per orientare il proprio comportamento.

La capacità di riconoscere e comprendere le emozioni, soprattutto quelle negative (secondo Hughes e Dunn, 2002) è centrale per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni interpersonali positive, poiché sono alla base dei meccanismi di contagio emotivo, di empatia e dei comportamenti prosociali.

Per contagio emotivo si intende il sentire e riflettere l’emozione altrui, ma in forma indifferenziata e non cognitiva: in merito alla naturalezza con la quale le emozioni si trasmettono dalla persona più espressiva all’altro, la risposta più probabile potrebbe essere «che noi inconsciamente imitiamo le emozioni mostrate dagli altri attraverso una mimica motoria inconsapevole che coinvolge l'espressione facciale, i gesti, il tono di voce e altri segnali non verbali dell'emozione» (Goleman, 1995, p.145), rispecchiando l’umore o l’emozione dell’altro. Come ha osservato John Cacioppo, lo studioso di psicofisiologia sociale che ha studiato questi impercettibili scambi emotivi: «Può bastare la vista di qualcuno che esprime un'emozione per evocare in noi quello stesso stato d'animo, indipendentemente dal fatto che ci si renda conto o meno di imitare l'espressione facciale dell'altro. Questo ci accade in continuazione - c'è una sorta di danza, di sincronia - una trasmissione di emozioni» (ibidem) La sincronia con cui vengono “orchestrati” questi scambi emozionali determina la una percezione positiva o negativa che l'individuo avrà dell'interazione in corso, costituendo un indice, solitamente inconsapevole, di vicinanza ed efficacia.

I comportamenti epatici invece riguardano processi di risonanza emotiva, grazie ai quali un individuo può condividere lo stato emotivo altrui in maniera vicaria, senza esserne sopraffatto: essa si basa sull’autoconsapevolezza del proprio mondo emotivo e sull’ascolto non valutativo dell’altro e, dal punto di vista cognitivo, è supportata dall’acquisizione della “teoria della mente”, che consiste nella capacità di comprendere che gli stati mentali dell’altro possono essere diversi dai propri.

Inoltre la capacità di comprendere le emozioni nel corso dello sviluppo si arricchisce anche grazie all’acquisizione della consapevolezza di tre aspetti riguardanti le emozioni, quali la loro natura, le cause antecedenti all’origine emozionale la possibilità che esse possono essere soggette al controllo da parte degli individui, che costituiscono ulteriori tre angolature attraverso le quali può essere analizzata tale competenza. Infatti dapprima il bambino diviene consapevole della diversa natura delle emozioni primarie (3-4 anni) e delle cause esterne (3 anni) che possono suscitarle; in seguito comprende che gli stati emozionali possono essere determinati anche dal mondo interno di un individuo e riconosce l’influenza dei desideri (4 anni), delle credenze (tra i 4-6 anni) e dei ricordi nel generare le esperienze emotive (5-6 anni); infine dall’età scolare sviluppa la capacità di categorizzazione la natura delle emozioni complesse, comincia a comprendere la possibile co-presenza di emozioni e consolida la consapevolezza che le emozioni possono essere controllate e simulate volontariamente.

Lo studio di quest’ultima abilità si ricollega alle ricerche sulla teoria della mente relativi alla distinzione fra realtà e apparenza (Flavell, 1986), che inizia a svilupparsi intorno ai 3 anni, quando i bambini riconoscono e sperimentano la simulazione di espressioni emotive in ambito ludico, iniziando a padroneggiare l’ambiguità delle espressioni emotive. Infatti dalle situazioni sperimentali emerge che in età prescolare essi, nella lettura e comprensione delle emozioni, si basano pressoché sull’espressione manifesta (soprattutto mimica) del soggetto osservato; dai 6 anni in poi invece si mostrano maggiormente competenti nel comprendere che si può verificare una possibile discrepanza tra emozione provata ed espressione emotiva manifesta, dimostrando di essere in grado di integrare le informazioni relative alla mimica, con quelle relative al contesto e alla possibilità che il soggetto in questione stia mettendo in atto delle condotte di esibizione.

Riguardo invece la comprensione dell’ambivalenza emotiva i bambini inizialmente cominciano a rappresentarsi la possibile co-presenza di emozioni con la stessa valenza rispetto a un unico target; successivamente riconoscono che emozioni di polarità opposta possono simultaneamente riferirsi a circostanze diverse, mentre intorno agli undici anni comprendono che a un solo stimolo possono corrispondere al contempo emozioni opposte o ambivalenti.

Con l’accesso allo stadio delle operazioni formali i ragazzi divengono sempre più capaci di ragionare in termini ipotetico-deduttivi e progressivamente si consolida la comprensione di processi meta-emotivi (come ad es. provare vergogna per il fatto di sentirsi arrabbiati).

In sintesi, come affermano Pons, Harris e Rosnay (2004), la comprensione dell’ambivalenza emotiva, della dimensione morale delle emozioni e del controllo consapevole rispecchia un livello di maggiore elaborazione mentale che viene raggiunto solo nella tarda fanciullezza e oltre (Grazzani Gavazzi e Antoniotti, 2006; Grazzani Gavazzi et al., 2011).

Regolazione delle emozioni

Come abbiamo visto, le emozioni non solo hanno diverse funzioni regolatrici (facilitano l’adattamento, regolatori sociali, orientano il comportamento come sistemi motivazionali), ma devono essere regolate a loro volta affinché possano svolgere le loro stesse funzioni regolatrici in modo ottimale. Per questo motivo, nell’attuale panorama della letteratura psicologica il raggiungimento di un’adeguata regolazione emotiva è ritenuto uno degli obiettivi di maggiore rilievo dello sviluppo infantile (Riva Crugnola, 2014): tale raggiungimento, come si è visto, si ripercuote sulla strutturazione della personalità del bambino, influenzando l’acquisizione di competenze socio-cognitive e adattive: per questo motivo si configura come un fattore protettivo rispetto all’emergenza di problematiche legate a risposte emozionali non appropriate e deficit nella regolazione delle emozioni, che in alcuni casi possono sfociare in diverse forme di psicopatologia (Campebell-Sill & Barlow, 2007), difficoltà sociali (Wranik et al., 2007) e malattie fisiche (Sapolsky, 2007).

Tra tutte le componenti che costituiscono la competenza emotiva individuate dalla Denham, la capacità di regolazione delle emozioni rappresenta infatti quella più complessa e di maggiore interesse nell’ambito della ricerca scientifica.

Tuttavia la nascita relativamente recente di costrutti sulla regolazione emotiva non ha ancora chiarito tutti i meccanismi e gli elementi che essa comprende: a questa capacità infatti si legano inoltre anche altre funzioni cognitive di base che servono per regolare il sé, quali ad esempio le funzioni esecutive e neuropsicologiche , e che sono profondamente connesse con abilità socio-cognitive come il problem solving sociale (Cole, 1994; Cicchetti, 1995; Davidson, 2000; Feldman et al. 2001).

A questo proposito alcuni autori hanno proposto il concetto di “esecutori sociali”, in riferimento a quegli aspetti delle funzioni esecutive che orientano il soggetto negli scambi interpersonali (Eslinger et al, 1996).

Appare opportuno sottolineare quindi che anche il tema della regolazione emotiva annoveri un cospicuo numero di teorie e definizioni che ne rendono spesso ardua sia l’individuazione concettuale, sia la sua possibile “operazionalizzazione” (Eisenberg et al., 2004). Tuttavia nel corso della recente storia della psicologia è possibile rintracciare dei “precursori” del costrutto di regolazione emotiva, rilevabili a partire dal concetto psicanalitico di meccanismo di difesa, fino all’ambito cognitivista e il tema del coping nella gestione dello stress (Lazarus, 1966), per arrivare alla teoria dell’attaccamento.

In prospettiva storica, le prime ricerche che hanno proposto e cercato di teorizzare il costrutto di regolazione emozionale sono emerse dapprima nell’ambito della psicologia dello sviluppo con Thompson (1990) e, successivamente, sistematizzate da Gross.

Thompson (1994) ha definito la regolazione emotiva come l’insieme dei processi estrinseci e intrinseci coinvolti nel monitoraggio, nella valutazione e nella modifica dell’intensità e della durata delle reazioni emotive, attraverso i quali i bambini possono attingere alle risorse in loro possesso per far fronte ai diversi contesti nel modo più efficace possibile.

Gross (2007; 2008) invece, denunciando una certa confusione circa il concetto di regolazione emotiva, si è proposto di ripartire da ciò che caratterizza il processo emotivo, proponendo un modello di esso che sistematizzasse gli elementi comuni alle diverse teorie sulle emozioni. Egli ritiene che le esperienze emotive possano essere schematizzate in una sequenza che ha inizio con una situazione importante per il soggetto, sulla quale questi focalizza l’attenzione ed effettua valutazioni personali circa la familiarità, il significato e la valenza che essa assume: le conseguenti risposte emotive hanno l’effetto di influire sull’ambiente per modificare, mantenere, ripristinare o evitare la situazione iniziale. Secondo Gross i processi di regolazione emotiva possono essere intrinseci, quando è l’individuo stesso che si autoregola (regulation in self), oppure estrinseci (regulation in other), se la fonte di regolazione è esterna al soggetto e generalmente è rappresentata da un'altra persona. Inoltre essi intervengono in relazione alle emozioni a valenza sia negativa che positiva (associate rispettivamente a esperienze di malessere e piacere), in termini di mantenimento, innalzamento o abbassamento dell’intensità, a seconda del contesto e degli scopi dell’individuo.

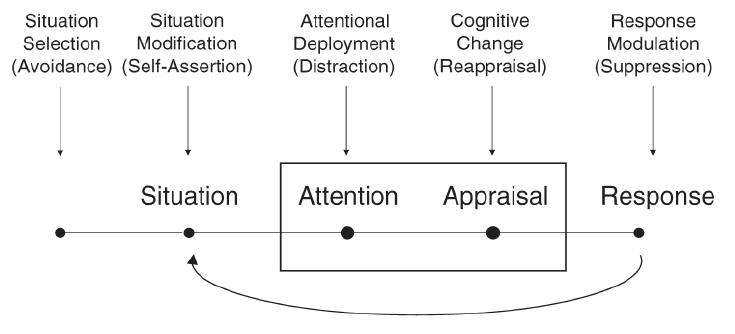

A partire da questo modello, l’autore sostiene che l’attività di controllo emozionale possa avvenire a differenti livelli del processo emotivo, poiché ogni fase può essere potenzialmente oggetto di regolazione. In particolare evidenzia cinque famiglie o tipologie principali di processi regolatori, organizzate in successione lungo una dimensione temporale: la selezione della situazione, la modifica della situazione, la direzione selettiva dell’attenzione, il cambiamento cognitivo e la modulazione della risposta. Tra di essi i primi quattro si focalizzano sull’antecedente emozionale, mentre l’ultimo, centrandosi sulla risposta, è successivo alle reazioni emotive.

Figura 1: Modello del processo della regolazione emotiva (Gross, 2007)

La prima strategia di regolazione, ovvero la selezione della situazione o “coping proattivo”, si riferisce alla scelta dell’individuo di entrare in interazione o al contrario evitare determinate persone, luoghi od oggetti, in relazione alla valenza dell’emozione tipicamente associata a quella situazione (memoria emotiva a breve e lungo termine). Essa può essere messa in atto nei confronti propri (ad esempio andare o non andare in un determinato luogo) oppure altrui (quando ad esempio un adulto decide di far esperire o meno una situazione al bambino).

Il processo di regolazione della “modifica della situazione” comprende gli sforzi attuati dal soggetto per cambiare direttamente aspetti di una determinata situazione e cercare di rimuovere in qualche modo il fattore all’origine dell’emozione, al fine di ridurne l’impatto emotivo. Questa strategia corrisponde a quello che, nella tradizione di studi sullo stress, è stato chiamato “coping focalizzato sul problema” (Lazarus e Folkman, 1984).

La terza strategia individuata da Gross riguarda la “focalizzazione selettiva o la dislocazione dell’attenzione” e può essere considerata come una sorta di “selezione della situazione” rivolta però verso gli antecedenti emozionali nel mondo interno del soggetto. La focalizzazione selettiva permette di utilizzare strategie come la distrazione (attraverso la quale l’attenzione viene distolta da stimoli con un impatto emotivo disfunzionale) e la ruminazione mentale, che al contrario porta a concentrarsi intensamente su specifici aspetti situazionali o di un problema. Nei bambini le strategie operate a questo livello assumono forme semplici come il distogliere lo sguardo, tapparsi le orecchie, l'allontanarsi, impegnarsi in un gioco o nell'ascolto di una storia, ecc.